ヒューライツ大阪は

国際人権情報の

交流ハブをめざします

- TOP

- 国際人権基準の動向

- ニュース・イン・ブリーフ

- 「衡平運動の歴史と韓国のまちづくりを学ぶツアー」に参加して 11/16~11/19

「衡平運動の歴史と韓国のまちづくりを学ぶツアー」に参加して 11/16~11/19

衡平社設立100年を記念して

かつて朝鮮には「白丁(ペクチョン)」と呼ばれる、封建的な身分制度のもと最も抑圧された被差別民がいました。朝鮮王朝時代(1392~1910年)の身分制においては、支配階級の両班(ヤンバン)、一般農民が多くを占める常民(サンミン)、その中間に位置する中人(チュンイン)が「良民」と位置付けられる一方で、奴婢や妓生 (キーセン)、白丁などが「賤民」とされました。食肉、皮革、柳器(ユギ:コリヤナギや竹でつくる行李・箕・ざるなどの道具)製造などに従事していた白丁は「賤民」のなかでも一番低い身分集団といわれ、「常民」に対して大人・子ども関係なく敬語を使わなければならなかったほか、名前に使える漢字や服装、婚姻、教育、居住空間など生活の様々な面で差別をされており、こうした規範に背いた場合は「常民」から制裁を受けることが日常であったといわれています。1923年4月24日、白丁の解放を掲げた衡平社(ヒョンピョンサ、こうへいしゃ)が現在の慶尚南道にある晋州(チンジュ)で設立されました。前年の1922年に部落解放を掲げて設立された全国水平社と交流があったことがわかっています。衡平社設立100周年を記念して、2023年11月16日から11月19日にかけて、部落解放同盟大阪府連合会の国際人権文化運動部、まちづくり・住民自治政策運動部によって「衡平運動の歴史と韓国のまちづくりを学ぶツアー」が企画され、ヒューライツ大阪からも私(朴利明)が参加しました。

衡平運動の展開

ツアー初日は慶尚大学校にて同校の名誉教授であり、衡平運動研究の第一人者である金仲燮(キム・チュンソプ)さんに講演いただきました。朝鮮民衆が植民地支配にあえぐ1923年という時期に晋州に衡平運動が展開した背景として、金仲燮さんは3.1運動の影響をあげます。1919年に日本の植民地支配からの解放を求めた3.1運動は朝鮮半島全土に広がり200万人以上の人々が立ち上がりましたが、晋州もまた独立運動が精力的に展開された地域と言われています。3.1運動は朝鮮総督府によって激しい弾圧にあい、運動の指導者たちは投獄されますが、これに続く社会運動を活性化させる土壌を形成しました。1920年代に晋州では女性運動や子どもの権利伸長など様々な社会運動が起こり、このような時代背景において、非白丁の活動家と白丁の有力者とが協力することで衡平運動が展開されたと金仲燮さんは言います。

金仲燮さんの講演

金仲燮さんの講演

衡平運動はそれまで生活のいたるところに存在していた差別に対して糾弾も含む形で撤廃を目指して運動を展開しましたが、このような白丁の解放運動に対して「常民」による今日で言うならば「ヘイト」にあたるような反対活動も起こったそうです。それまで、こうした「常民」による制裁に対して白丁はただ耐えるしかありませんでしたが、衡平社はひるむことなく積極的に対応していったことが衡平運動によって決定的に変わったことだと金仲燮さんはその意義を評価します。

世界恐慌の影響による不況や、運動内のイデオロギー対立、そして運動に対する日帝の弾圧強化などの諸要因から衡平運動は1930年代からは徐々に後退し、1935年に大同社(テドンサ)へと改称してからは白丁の解放よりも経済的権益をより重視。日中戦争が始まると戦争協力によって白丁の権益保護をはかるなど運動の性質が変容、1941年12月に「朝鮮臨時保安令」(「内地」の「言論出版集会結社等臨時取締法」に準ずるもの)の交付・施行され結社への取り締まりの強化を受け、翌年1942年2月に法的に消滅しました。

身分制の解体、植民地支配からの解放および朝鮮戦争に起因する大規模な人口移動、実力主義社会の到来などの諸要因から、社会集団として白丁は既に「存在しない」とされますが、白丁に対する人々の差別意識は消えておらず、たとえば誰かを否定的に評する文脈で「白丁のような人間」という表現が出てくることがあるといいます。また、そのような中で白丁の子孫の多くは先祖の身分を隠す状況があるともいわれます。差別のない社会を目指すためにも衡平運動を記憶することの意義を金仲燮さんは強調しました。

衡平運動の足跡を辿って

2日目は晋州市内をフィールドワークしました。儒教規範が強い伝統的な朝鮮社会において、抑圧されていた子どもの権利伸長を唱えた「少年運動」発祥の地である晋州教育庁や、社会運動団体の活動の中心地であった旧晋州青年会館跡、衡平社創立祝賀式を開催した旧晋州劇場など10カ所以上をめぐりました。移動は一部バスを利用しましたが、ほとんどが歩いて行けるほど互いに近く、当時の社会運動家たちが互いに連携しながら衡平運動を展開していった様子が目に浮かぶようでした。

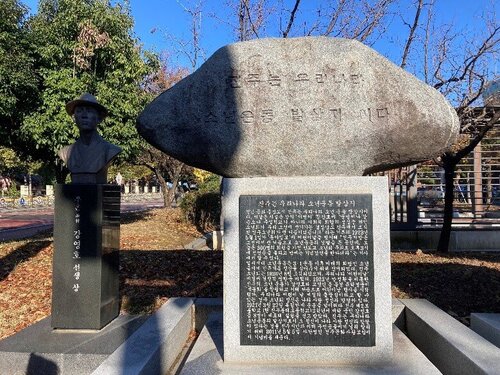

少年運動の発祥となる晋州少年会結成(1921年)に関わった姜英鎬(カン・ヨンホ)の碑。姜英鎬の兄は衡平社創立の中心メンバーの一人、姜相鎬(カン・サンホ)である。

中央市場(20世紀初めに開設された晋州初の公設の常設市場)

食肉販売店の開設を通して富を蓄えた少数の白丁の登場が衡平運動を財政的に支えた。

1996年12月10日、市民募金によって建立された衡平運動記念塔。

金仲燮さん(写真右)と。

住民が主役となって「離れたいまち」から「住みたいまち」「誇りをもてるまち」へー盤松洞(バンソンドン)住民の挑戦

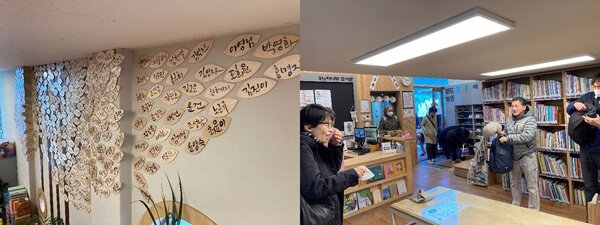

ツアー後半の3日目は韓国のまちづくりを学ぶために、釜山広域市海曇台(ヘウンデ)区の盤松洞を訪れました。1968年の釜山市の都市整備計画に伴い「撤去民(軍事上や行政上の理由で住居を撤去されたひと)」約8000世帯の政策移住地であったという背景を持つ盤松洞は、貧困地域として他所からは偏見をもって見られてきたといいます。1989年に産業廃棄物処理場を建設しようとする釜山市からの計画に対して、すでに盤松には産業廃棄物処理場があるにもかかわらず新たな処理場の建築計画は差別であるとして、住民運動が展開されたことが契機となり、住民の、特に子育てする主婦を中心に問題を認識し解決していく取組が始まります。「希望の世の中」という共同体が1998年に主婦を中心に結成され、以来25年にわたって「離れたいまち」から「住みたいまち」、「誇りをもてるまち」へと変えていくための取り組みが幅広くなされています。それは地域の子どもたちを対象としたお祭りや、独居高齢者に対する食事提供サービス、若者の文化活動から住民新聞の発行、韓国社会にある様々な社会問題・社会的不正義に対するコミットメントまで多岐にわたりますが、その活動の拠点となるのが住民らの寄付によって2007年に建設した住民図書館、「ケヤキ図書館」です。

ケヤキの葉を模したネームプレートには図書館建設への協力者たちの名前が書かれている。

ケヤキ図書館前で集合写真

(前列左から2人目が「希望の世の中」代表のキム・ヘジョンさん)

「希望の世の中」の代表を務めるキム・ヘジョンさんは、白丁が衡平運動を通じて人間らしく生きることを目指したように、住民が主役らしく、誰もが住みやすくお互いがつながり誰も孤立しない町を住民自らつくりだすことが大切だと強調します。そのため「希望の世の中」では、活動に参加することを通じて、誰かに「奉仕する」という意味での「ボランティア」になるのではなく、自らが主体として活躍できる活動家になること、そのような活動家を育てることを大事にしているといいます。そして、こうしたまちづくりの活動は相互に対する信頼がなければできないことであり、そのためにお互いを良く知ること、そうした過程は包摂的民主主義を実践する機会を得るものであり、お互いの違いを調整し、調和させる方法を学ぶことができるとも語ってくださいました。

ツアーに参加して

今回のツアーの参加が私にとって衡平運動について初めて勉強するきっかけとなりました。植民地統治下における朝鮮の社会運動としては独立運動や社会主義運動について少しイメージがあった程度だったので、3.1運動によって社会運動の息吹が吹き込まれた晋州で1920年代に多様な先駆的な社会運動が展開されたことを、その跡地を辿りながら感じ取れたことによって衡平運動の歴史的な意義がより伝わってくるように思いました。「人生権と生活権を獲得しよう」は1930年の第8回衡平社全国大会スローガンですが、そこにこめられた生命や自由という人が生きていくための基本的な権利(人生権)とともに経済的な権利、差別されない権利(生活権)への志向性からは、衡平運動において人権とは決して抽象的次元ではなく自らの生に深く刻まれた実感から追及されたものだと読み取ることができます。

衡平運動もその末期においては戦争協力に踏み切らざるを得ませんでしたが、植民地統治下のなかでもさらに被差別階級にあることが絡み合いながら迫られたそのような選択も含めて、衡平運動がその後の歴史とどのような〈つらなり・つながり〉を有しているのかという視点を持ちながらその記憶を継承することが重要だと感じました。それは、解放後も朝鮮戦争の経験や、長きにわたり軍事独裁に苦しみながらも民衆自らの力で民主化闘争を闘い抜いた民衆の精神ときっとつらなる・つながるものでしょうし、また、「希望の世の中」は「まちづくり」を通して〈社会を変える〉という明確な目標を持っていると力強く語ったキム・ヘジョンさんの言葉ともつらなる・つながるのであろうと思います。

文責:ヒューライツ大阪 朴利明

(2023年12月08日 掲載)