ヒューライツ大阪は

国際人権情報の

交流ハブをめざします

- TOP

- 資料館

- 国際人権ひろば

- 国際人権ひろば No.109(2013年05月発行号)

- 精神科病院がなくなったイタリアから、何を学べるか

国際人権ひろば No.109(2013年05月発行号)

人権の潮流

精神科病院がなくなったイタリアから、何を学べるか

2013年2月、筆者が活動している「NPO精神障害と社会を考える啓発の会」は、ヒューライツ大阪と共催で、「人生、ここにあり!」というイタリア映画の上映会を開催した。精神科病院から退院できないと思い込んでいた人々が退院し、町で働き、共に人生を謳歌することができるというメッセージが込められた作品である。精神を病みつつ生きる人生の喜怒哀楽を丁寧に織り込みながら、「やればできるさ!(原題)」という可能性を、観る者の心に深く刻む作品となっている。小稿で筆者は、このストーリーの背景にあるイタリア精神医療改革の歴史的経緯と、私たちの暮らす日本の知られざる現状と課題について焦点を当てたい。

精神科病院がなくなった国 イタリア

イタリアには精神科病院がない。多くの人にとって、それは関心の無いことかもしれない。しかし、この事実は、世界一精神科病床の多い国「日本」にとっては、とても信じ難い事実でもある。「病院があることは、先進国として当たり前」「無ければ困る」という声が聞こえてきそうな話かもしれない。では、二国の現実にはどういう意味があるのだろう。

「狂気」を巡る歴史の中で、多くの国では「家・地縁」から「隔離」、「隔離」から「共生(地域ケアシステム)」へと変遷を辿っている。イタリアにはマニュコミオと呼ばれる巨大な精神科病院がかつて多数存在し、ローマには欧州最大と言われた2,600人の患者を収容した病院もあった。しかし、あらゆる閉鎖収容所の歴史と同じく、人間を一つの所に閉じ込めるシステムでは、人権が保障されない状況が必ず発生し、マニュコミオにおいてもまた、屈辱的で人間の尊厳を奪う現実があった。しかし、イタリアはこの現実に目を向け、1970年代に脱精神科病院を掲げて政策転換し、1998年には全ての精神科病院が機能を停止した。つまり、世界で唯一、精神科病院が「過去になった国」となったのである。

幻覚や妄想が主症状となる「統合失調症」は、100人に1人は発症する疾患である。この疾患は、家族や友人、地域社会といった生活環境によって悪化もすれば、改善もしてゆく。それは、脳機能への生物学的な治療だけでは解決できるものではなく、疾患の根本にある「人間的な苦悩」に対する人間的なかかわりや、社会的にその個人の存在が承認されることによって、改善されてゆくのである。ほとんどの先進国では、精神疾患のある人々を「隔離・収容」した歴史があり、その結果、この疾患を発症した人々の多くは何十年と施設に収容されていた。効果的な治療法の見つからない場合は病状が改善されず、人生の大半を閉鎖病棟で失うという、甚大な人権問題とも言える状況があった。多くの国では1960年代頃から「地域ケア」に舵を切り始め、今日では在宅ケアを軸に様々な地域ケアシステムが世界中で展開されている。

イタリアの改革では、精神科医のフランコ・バザーリアが、北イタリアの小さな町、人口20万人のトリエステ県のマニュコミオの解体を始めたことに端を発している。後に「バザーリア改革」と呼ばれるようになった彼の改革は、「右手で病院を解体し、左手で地域ケアをつくる」と言われる改革であり、78年に「180号法」といわれる改革法を成立させ、以後精神科病院の開設は禁止された。彼の改革の中心にある思想はフッサールやサルトルからの影響が大きく、「人は自分の狂気と共存でき、人生の主人公として生きることができる」という人間観による信念があった。

展示されていた元入院患者のポートレイト。

「(閉鎖病棟で)鍵をかけられていた私」(向かって右)から、「(町で自分の部屋の)鍵を持つ私」(左)へ

このトリエステでの先駆的取り組みを皮切りに、法整備と共に改革は全国に広がり、イタリア全土において単科の精神科病院は全て閉鎖した。かつて1,200床あった巨大なマニュコミオ「サン・ジョバンニ精神病院」は解体し、かつての病棟施設は、今や幼稚園や工業高校など、様々な事業に活用されている。

美味しいピザが食べられる「野いちごレストラン」。社会協同組合が運営し、多様な人々が働いている。

共に暮らすために

「隔離」という強制収容を手放した国は、それに代わるどのような道を選んだのであろうか。イタリアでは地域精神保健センターによる在宅ケアを中心としつつも、医療機関での強制入院は最小限存在している。しかし、「強制」はあくまでも例外的対応であり、人手、濃厚なコミュニケーション、対等な人間関係や連帯などによって、強制医療は最小化されている。

筆者がアレッツォという町を訪れた際、バザーリアと同じく人間的な精神医療改革に取り組んできた精神科医のダルコ医師(精神保健センター長)は「人の痛みに応えることが、私たちの仕事です。そのためには、信頼関係が大切です。そして家庭に出向き、予防を重視します」と語った。幻聴や妄想があるとき、そこにあるのは単なる「疾患」ではなく、そこから生まれる人間関係の亀裂、失職、貧困といった「人生の苦悩」であり、その苦悩は社会的なものだ、だから社会的な解決が求められる、という。「我々は、言葉を失くした人たちの沈黙の翻訳者になることから始めなければならない」。これはダルコ医師が別れ際に、筆者らに語ってくれた言葉である。先の女性の二枚の写真に映し出されたものは、かつての非人間的な経験を示す表情であり、一方は、対話しようとする人々の中で人間的な経験を得たという表情なのかもしれない。

世界一精神科病床の多い国 日本

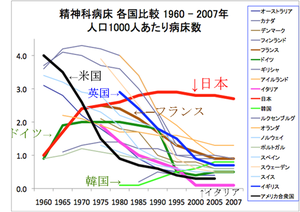

一方わが国は、グラフが示す通り世界の潮流に逆らうかのように精神科病床を増やし続けてきた。敗戦後の「高度成長期」の影には、労働力の確保が優先され、労働力とならない多様な疾患や障害のある人々に対して「施設収容」を推進する施策がとられ、中でも精神疾患については、治安対策として本人の同意によらない強制入院が合法的に推進された歴史がある。

特に1970年代以降、劣悪な閉鎖病棟内で発生する虐待事件が頻繁に報道され社会問題ともなり、WHO(世界保健機関)をはじめとする国連機関から度重なる指摘を受けることになる。しかしながら、抜本的な法改正がなされてきたとは言い難く、多くの病院が改善された一方で、虐待事件は未だ続いている。WHOが把握している世界の精神科病床の総数185万床の内、日本には約32万床のベッドがあり、世界全体の約5分の1のベッドが日本に存在していることになる(2001年時点)。近年「72,000人は、退院先さえあれば退院できる『社会的入院』である」と国は表明し、社会的入院の解消事業を推進している。

私たちは、自身や家族が精神疾患に直面するときのために、あたりまえの人生を失わない医療、つまり人権保障に基づく医療システムを描いていく必要があるだろう。地域では精神科の診療所が増え、うつ病の定義が拡大したこともあり、メンタルヘルスは身近なものとなった。イタリアのような取り組みを日本にそのまま輸入することはできないが、同じ時代にすでに到達している町づくりと共生文化から、価値を学ぶことは可能である。すでに日本各地で、人間的なケアは長年挑戦され続け、発展してきた。だが、市民に知られ、理解が得られなければ、その芽に財源が注がれることはなく、枯れてしまう危うさも背中合わせと言えよう。人生が失われない町と文化を残せるか否かは、私たちの選択にかかっているのではないだろうか。

参考: 大熊一夫『精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本』岩波書店2009年