ヒューライツ大阪は

国際人権情報の

交流ハブをめざします

- TOP

- 資料館

- 国際人権ひろば

- 国際人権ひろば No.140(2018年07月発行号)

- 最近の日本における難民認定制度の現状と課題

国際人権ひろば No.140(2018年07月発行号)

特集 日本とヨーロッパの難民受け入れの現状

最近の日本における難民認定制度の現状と課題

はじめに

東京地方裁判所は、2018年3月20日、いわゆる「アラブの春」以降にシリアで反政府デモに参加し、その後に出国して日本で難民申請をした男性の原告に対し、難民条約にいう難民とは認められないという判決を行った。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が国際的な保護を求めるシリア人の大半は難民条約上の難民に該当する可能性が高いという見解を示す中、この判決は、非常に少ない難民認定数とあいまって、日本の難民認定の基準が著しく厳しいものであることをあらためて国内外に示すものとなった。

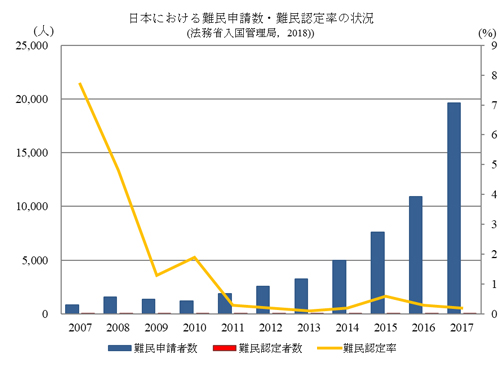

一方、日本の難民認定制度をめぐっては、近時、難民申請数が2010年の約1,200人から2017年には2万人弱に増加するなど、申請者の急増がしばしば報道されている。法務省入国管理局は、その相当数が就労目的の「濫用・誤用的」な申請であるとして、2018年1月以降、申請者の在留や就労を制限するといった申請数を抑制するための措置を強化するに至っている。

本稿では、最近の日本の難民認定制度について、従前からの根本的な課題である著しく少ない難民認定数と、近時の難民申請者数の急増という問題点を中心に述べることにしたい(注。

日本における難民申請数・難民認定率の状況(法務省入国管理局,2018)

なぜ日本の難民認定数は著しく少ないのか?

日本の難民認定数が極めて少ないことは、日本の難民に対する非常に厳格な態度を示すものとして、従前から指摘され続けてきた。法務省入国管理局によれば、2017年における難民申請数は約2万人となった一方、難民認定数は20人にとどまり、難民認定はされなかったものの人道配慮を理由に在留を認められた者も45人と過去10年間でもっとも少ない数となっている。

過去には、2004年に難民認定制度が改正されたことを受け、2005年から2010年にかけて、ミャンマー(ビルマ)からの難民申請者を中心に30名から50名前後が難民認定される時期もあった。しかし、2011年以降は、申請数が過去最高を更新し続けているにもかかわらず、難民認定数は多くとも20名前後にとどまっているという傾向が定着している。

この点、日本で難民認定数が極めて少ない理由として、軍事政権下のミャンマーからの民主活動家が多くの申請を行っていた時期は例外として、難民が多数発生する地域から日本が遠く離れていることや、言語的・文化的な違いが障壁になっていることから、日本には真の難民が来ていないという見方もある。

しかし、紛争が長期化・複雑化し、多数の難民が発生しているシリアからの難民申請について、日本では2017年12月までに約80人が申請をしたのに対し、大半は人道配慮による在留が許可されたにすぎず、難民認定は12人にとどまっている。また、集団的な虐殺がされるなどミャンマーで民族浄化の対象となっている少数民族のロヒンギャについても、これまでに約120人が申請を行ったのに対し、19人が難民認定、約80人が人道配慮による在留許可を得たにすぎず、それ以外の約20人は在留許可も与えられていない状況にある。

このような状況は、必ずしも日本には真の難民が来ていないのではなく、日本の難民認定の基準が著しく厳しいことを示唆している。実際に、日本政府は、難民条約上の難民の定義について、「当該政府が当該人を特に迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情」を要するという著しく狭い解釈を行っている。また、難民申請者に対して過度の立証の責任を負担させており、申請者の供述に少しでも変遷があったり、合理性を欠くと判断されたりした場合は、供述自体が疑わしいとしてその信用性を否定している状況にある。

しかし、このような解釈は、「反政府活動を行ったために独裁政権から逃れてきた難民」という冷戦以前の伝統的な概念を前提とするものであり、冷戦以降に「各地で見られている内戦や集団的な虐殺から逃れてきた難民」という現代の紛争の状況には合致しないものとなっている。また、難民申請者に過度の立証の責任を負わせる運用は、難民の置かれている実情を理解していないといわざるを得ず、難民保護の理念にもとる結果をもたらすに至っている。

こうした状況を受け、第6次出入国管理政策懇談会・難民認定制度に関する専門部会は、2014年12月に発表した「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」において、「保護対象の明確化」、「手続の明確化」、「認定判断の明確化」、「専門性の向上」といった取組を行うことを提言していた。しかし、法務省入国管理局は、難民の保護に向けた具体的な施策を十分に実施しておらず、また、裁判所もこのような現状を追認する状況となっている。

なぜ日本の難民申請数は急増しているのか?

このように難民認定数が20人前後にとどまる一方、日本の難民申請数は、2010年の約1,200人から対前年比で約50%ずつ増加し続けており、2017年には2万人弱と2010年に比べて15倍以上となっているなど、著しく急増している状況にある。

日本の難民認定手続では、2010年3月以降、正規滞在者から難民申請があった場合は、申請者の生活の安定の観点から、手続が終了するまでは6か月毎の在留期間の更新を認めるとともに、申請から6か月経過後は就労を認める運用が行われてきたが、法務省入国管理局は、日本での就労を意図する外国人により、このような運用が「濫用・誤用」されていると指摘してきた。その事情として、申請数全体の約70%が、フィリピン、ベトナム、インドネシア等の大量の難民・避難民を生じさせるような事情がない国からの申請者であること等が挙げられている。

しかし、このような申請者の急増の背景としては、日本の労働現場における人手不足の状況のもと、最近の出入国管理政策の結果として、難民申請者が廉価かつ柔軟な労働力の需要を満たす存在として利用されてきたという側面があることは否定できない。申請者の多いフィリピン、ベトナム、インドネシアからの新規入国者数は、アジアからの観光需要を取り込むために導入されたビザ要件の緩和等により、2013年から2017年にかけて約3倍から約4倍に増加しており、こうした施策の継続が申請の急増の背景にある。

法務省入国管理局は、申請数の急増を抑制するためとして、2018年1月から申請者の在留や就労を抑制する措置を強化しており、不認定により難民認定手続が全部終了したものの、やはり帰国できないとして再申請を行った者に対しては、原則として在留制限を行っている。しかし、実際には、難民認定や人道配慮による在留許可の数が非常に少ない状況にあることから、少なからぬ難民申請者が再申請を余儀なくされている状況にある。その結果、本来は難民認定又は人道配慮による在留許可を受けられるべきはずの者が、在留制限によって日本からの退去を事実上強制されることが懸念される。

おわりに

日本と地理的に近い韓国においても、2013年1月から施行されている難民法のもと、難民申請数の急増が課題となっており、2017年には10月の時点で申請数が7300人弱となっている。その一方、100人弱が難民認定、290人が人道配慮による在留許可を受けている状況にあり、難民認定が厳格すぎるというNGOからの批判はあるものの、日本と比較して少なくとも一定数は難民が難民として庇護されている状況にあるということができる。

日本が世界の難民が目指す国となっていないとしても、世界的に人の移動の規模が拡大し続ける中、日本に滞在している難民は確実に相当数存在している。日本に求められているのは、難民の避難した周辺国に対する経済的支援とともに、日本に滞在せざるを得なくなった難民を責任をもって庇護することであることをあらためて強調して、本稿の結びとしたい。

注:ここにいう難民認定制度とは、1981年に日本が加入した難民条約に基づき、日本に到着した者を難民として受け入れるか否かを判断する制度である。日本におけるこれ以外の難民の受入れとしては、2010年以降に実施されているタイ又はマレーシアからのミャンマー難民の第三国定住制度による受入れがあり、2017年までに合計で39家族152人がこの制度で受け入れられているが、本稿では取り扱わない。