ヒューライツ大阪は

国際人権情報の

交流ハブをめざします

- TOP

- 資料館

- 国際人権ひろば

- 国際人権ひろば No.167(2023年01月発行号)

- 障害のある子どものインクルーシブ教育の実現にむけて

国際人権ひろば No.167(2023年01月発行号)

人権の潮流

障害のある子どものインクルーシブ教育の実現にむけて

障害者権利条約から逸脱した日本型「みせかけのインクルーシブ教育」

日本の特別支援教育は、医学的な介入が子どもの発達を保障するという理論を主柱としてきた。日本で障害のある子どもの教育の権利が正式に認められたのは1979年の養護学校義務化の時である。排除をされていた障害のある子どもは教育の機会を得たが、それはインクルーシブ教育ではなく分離教育だった。したがって、障害のある子どもの教育制度は、1979年の分離教育の状態のまま、障害のないことが通常学級就学の要件となっている状態が続いている。

日本においては、これまで障害者権利条約から逸脱した日本型の「みせかけのインクルーシブ教育」が拡大してきた。日本は障害者権利条約署名時から、特別支援教育は「インクルーシブ教育システム」に含まれるという独自の恣意的な解釈を貫いてきた。日本のインクルーシブ教育システムは、「連続した多様な学びの場」として、通常学級/特別支援学級/特別支援学校の全てが含まれているが、少子化の影響もあり特別支援教育を受ける子どもだけが急増している。

しかし、2022年9月に出された国連の障害者権利委員会からの総括所見の第24条(教育)にかんする勧告は、「分離された特別教育の廃止を目的とする国の教育政策、法律、行政手続きにより、障害のある子どものインクルーシブ教育の権利を認めること」として、日本の「みせかけのインクルーシブ教育」からの転換を要請している。日本では一貫して分離教育を推進してきたため、インクルーシブ教育にかんする実践は少ないが、地域で分離教育に疑問を感じている教育関係者と保護者がインクルーシブ教育を実践しようとしている。その代表的な事例は、大阪市立大空小学校である。本稿では、大空小学校がどのようにインクルーシブ教育を実現しているかを紹介し、インクルーシブ教育の含意を検討する。

大阪市立大空小学校の実践

大阪市立大空小学校は、2006年に開校した住吉区我孫子西にある公立小学校で、同校の取り組みは、ドキュメンタリー映画『みんなの学校』や初代校長の木村泰子の著書などで紹介されている。大空小学校の全児童数の約17%(過去5年間)は、障害のある子どもである。大空小学校には特別支援学級はなく、すべての子どもは通常学級で学習している。

しかし、大空小学校は開校当時からインクルーシブ教育の実現を目標としていたわけではない。では、どのようにしてインクルーシブ教育を実現したのだろうか。それは、同校の理念とビジョンを支える行動規範、教育方針、教育実践、それらを具現化する学校組織・運営方法が存在し、それらは学校の重層的な構造として、子どもを中心とした学び合いの教育の全体像を作り上げた結果としてもたらされたものである。この重層的な構造は、実は「通常学校改革」を実施した結果として構築されたプロセスなのである。

大空小学校の理念は、「すべての子どもの学習権を保障する学校をつくる」である。この「すべての子ども」とは、文字通り「すべての子ども」を意味し、障害がないことが通常学級で学ぶことの要件となっていない。次にビジョンは「21世紀型の新しい学校をつくる」であるが、そのキーワードは多文化共生社会である。そのなかには障害のある子どももない子どもも含まれる。大空小学校の理念とビジョンには、インクルーシブ教育と親和性のある言葉が含まれている。

しかし、いくら言葉ばかりの理念とビジョンが並んでいても、それを支える構造(行動規範=自分が人にされていやなことは、人にしない、言わない、教育方針=学力以外の4つの力(1)人を大切にする力、(2)自分の考えをもつ力、(3)自分を表現する力、(4)チャレンジする力も重視する、実践=学び合いを進める独自の学習プログラム、学校組織・運営=チーム制、毎日学校公開など)がなければインクルーシブ教育の実現への課題は克服できない。

インクルーシブ教育の実現への大きな課題の一つは、学力向上を優先した競争主義や合理主義的な教育からの圧力である。障害のある子どもは競争についていけない。あるいは学力向上を重視する集団の妨げになるような子どもは、個別支援が充実している特別支援教育へと誘導される。大空小学校の保護者への聞き取り調査でも学習面での不安が指摘された。

インクルーシブ教育に対して意見が分かれるところは、人としては育つけれども、学習面でフォローしていけばもっと伸びるはずなのにという問題を、地域の方々が入ってくれることによってカバーできている。それがなければインクルーシブ教育は、成り立たないのかもしれないと思います(30代,大空小学校保護者,野口2020,p290一部修正)。

地域の人々が参加するインクルーシブ教育

学校における教員の不足は、通常教育・特別支援教育を問わず、従来から指摘されている大きな課題であるが、大空小学校ではインクルーシブ教育を実践しつつ、この課題をどのように克服しているのだろうか。その手法は上記の保護者が指摘しているように、地域の人々の参加により、子どもへの支援が増えることである。大空小学校では毎日学校公開を実施しており、地域の人々や保護者が子どもを支援している。さらに支援のために配置された教員は、支援チームを組んで、通常学級内で子どもを支援している。通常学級ですべての子どもを包摂することにより、1クラスの子どもの人数は20~25人となる。そして地域の人々や保護者を含めると、教室内では担当教員の他に2~3人の大人がすべての子どもを支援している。この手法は1人のクラス担当教員が35~40人の子どもを支援するのではなく、地域の人々と保護者を含めた教員全員ですべての子どもの支援をする「学校を自らつくる」という発想であり、通常学校改革のヒントとなり得るだろう。

さらに教員が黒子となり、子ども同士の通訳のような役割を通して子どもたちをつなぎ、学び合いをすすめると、一緒に学んでいる子どもたちの相互作用が生まれてくる。大空小学校を訪れたある小学校教員は次のように述べている。

おそらく周りの子が違うのだろうと思います。元校長の木村泰子さんは、その子だけじゃだめなのだ。「その子を変えたいと思ったら周りを変えて」というふうに地域にお願いをした、とおっしゃっていたので、そうだなと思いました。さっきから見ていても周りが支えているのですよね。合わせているというか。でも我慢して合わせているのではなくて、何か目標があるから、同じ方向に向かって努力している感じがします。先生が何か言うのではなく。

学力を向上させるというのは案外楽なのです。テストの点数だけを伸ばすには、ただひたすらそれをやればいいんです。教えられて覚えたことを測る学力じゃなくて、「この子にわかるように説明して」と言われたら、手を変え品を変え言葉を変えますよね。そのとき子どもの思考は深まりますよね。それを毎回繰り返すというのは、その子たちの生きて働く、大人になっても使える力だと思います(40代,教員,野口2020,p206,p268,p290-291一部修正)。

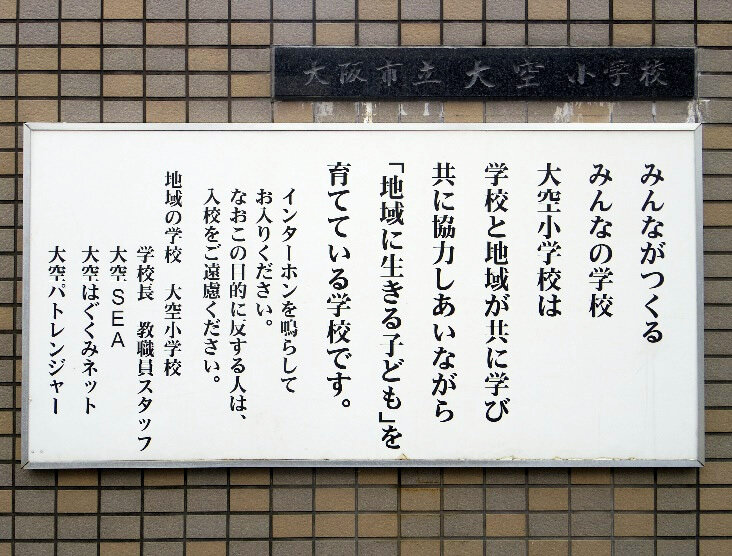

大空小学校の校門前のプレート(野口2020,p132)

変わるべきは競争主義や合理主義に偏重しすぎた通常教育

この教員の言葉は次のような問いを投げかける。インクルーシブ教育とは、障害のある子どもを通常学級内で個別に支援するだけの教育なのだろうか。

分離教育は、医学モデルに基づいて一方的に障害のある子どもを変えることを目指す。もし今後も分離教育が継続されるなら、わたしたちは「みせかけのインクルーシブ」ではなく、いったいどのように本質的な「インクルーシブやインクルージョン」について学ぶことができるのだろうか。周りの人々はどのように変わることができるのだろうか。そしてどのようにお互いを理解し承認し、同じ方向に向かって努力をすればよいのだろうか。それとも今度は「みせかけの共生社会」を装うのだろうか。変わらなければならないのは、むしろ競争主義や合理主義に偏重しすぎた通常教育の方ではないだろうか。

<参考文献>

野口友康(2020)『フル・インクルーシブ教育の実現にむけて―大阪市立大空小学校の実践と今後の制度構築』,明石書店