ヒューライツ大阪は

国際人権情報の

交流ハブをめざします

差別とは何か、その不当性はどこにあるのか~差別を哲学する 堀田義太郎

はじめに

2023年8月9日(水)と30日(水)の両日、人権教育セミナー「差別を深堀りする」で話をする機会を頂きました。セミナーの内容を整理して、その概要をお伝えします。

哲学的に考えるとは?

「差別」と呼ばれる事例には、性差別や人種差別をはじめとして、部落差別、民族差別、宗教差別など様々なものがあり、また、就職や就学などいわゆる「公的」な場面での差別もあれば、日常的な会話の中での差別的な発言も含めて、広い幅があります。これらの多様な事例を貫いて、「差別」と呼ばれる行為に共通する特徴や性質があるのかどうか、そして差別が悪い理由は何なのか。こうした問いに取り組む議論を「差別の哲学」と呼ぶことができます。

「哲学」と言うと堅苦しく深淵なイメージがあるかもしれませんが、差別の哲学は「差別」という言葉についての私たちの理解を深め、説明することが目的なので、非常に現実的です。また、「哲学は答えのない問いを考える」と言われますが、じつは哲学の問いは、確かに「唯一の正解がある」とは言えないけれども、答えがいくつかの候補に絞られている問いがほとんどです(その中で論争は続いています)。また、「唯一の正解がある」とは言えなくても「何でもあり」ではなく、「明らかに間違った答え」があると言える問いがほとんどです。

たとえば、「幸福」や「正しさ」などの日常的な言葉が指し示しているものの本質について、アリストテレスは、確かにそれらには数学の問題のように唯一の正解があるとは言えないとしても、しかし答えの「大まかな輪郭」を描くことはできると述べています。同じことが「差別」についても言えます。実際、「差別はなぜ悪いのか」という問いの答えも、典型的な差別事例を軸として、いくつかの候補に絞られています。セミナーではそうした答えの候補を踏まえて、私自身が最も有望と考える説について、理由とともに紹介しました。

二回とも、最初に参加者のみなさんにいくつかの事例を示して考察とディスカッションをしてもらいました。そしてそれらの事例を手がかりにして差別の哲学の議論や解釈を紹介し、考察を深めました。

差別とは何か

まず様々な事例からどんな行為が差別にあたるかを考えてもらいました。その一部を抜粋します。

①試験で、女性や黒人の受験者の得点を減点する。

②教師が、実験などの後片付けをもっぱら女子生徒に依頼する。

③教師が、重いものを運ぶ作業をもっぱら男子生徒に依頼する。

④鉄道会社が、痴漢被害・加害率に基づいて、女性専用車両を設置する。

⑤会社が、産休や育児休暇取得率に基づいて、同じ能力を持つ求職者の内、男性を雇用する。

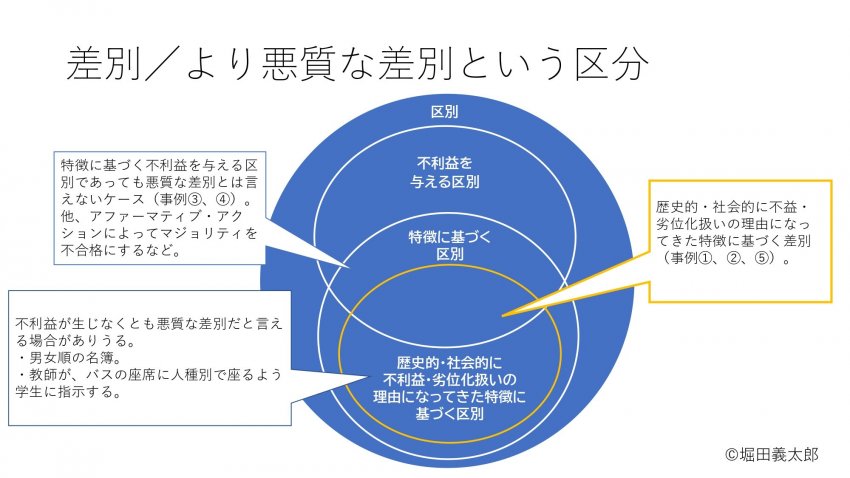

グループで話し合ってもらった上で、特に悩ましい事例や、意見が分かれた事例について簡単に発表をしてもらいました。これらの事例を通して、差別とは単なる不利益を与える扱いではなく、「特徴に基づいて」不利益を与える扱いだと言えることを確認しました。とはいえ、これだけではまだ粗いので、教師が生徒に依頼する②と③の事例と、女性専用車両と会社の雇用方針に関わる④と⑤をそれぞれ比較して考えました。

教師が生徒に、性別に基づく固定観念で何かを依頼する二つの事例は、どちらも同じように見えます。性別と依頼の内容だけが違っていて、後は似ているからです。また女性専用車両と、会社の雇用方針の例も統計に基づいている点で似ているように見えます。

しかし、既存の社会的文脈や歴史的な背景を前提にして考えると、見かけは似ていても同列には考えられません。先に結論から言うと、②は女性への不当な差別ですが、③は男性への不当な差別だとは単純には言い切れません。④は正当化できますが、⑤は法律でも禁止されている不当な差別です。

女子生徒に「後片付け」を依頼するケースについては、女性に家事や育児などの役割を負わせるジェンダー規範が前提になっています。ジェンダー規範が女性に様々な不利益を与えていることを考えると、「重いものを運ぶ作業」を依頼するケースとは同じようには評価できないからです。確かに、「運ぶ作業」の依頼も「男性は強い」という型にはまった見方(ステレオタイプ)に基づいています。ただ、この見方は他方で「女性は弱い」という見方を伴っており、「男らしさ」と「女らしさ」に伴う社会的な役割の男性優位的な非対称性につながっています。

「会社が産休等に基づき男性を雇用する」事例については、偏見やステレオタイプではなく統計に基づいているため、「女性専用車両」と同じく一見正当化できそうに見えます。しかし、この統計の数値そのものが、今のようなジェンダー規範を背景とした様々な場面での女性差別を反映している点を考慮する必要があります。例えば、東京医科大学をはじめとした医大や医学部の女性差別がありました。医大や医学部が入試で男性の受験者の得点にプラスをして女性を不利に扱っていたというケースです。この女性差別についても労働現場の必要性に基づく擁護論がありました。それに対して、裁判で原告側の意見陳述では、「正すべきは、若い女性が働き続けることができない医療現場の悪しき労働環境」(角田由紀子「意見陳述書」医学部入試における女性差別対策弁護団日記)であると指摘されています。これは、子育てなどの仕事を妻(女性)に全面的に依存できる男性の働き方を前提とした偏った労働慣行、職場環境が問題だという正しい指摘です。

社会的意味説について

差別がなぜ悪いのかに関わって、まさにこの社会的な文脈の中で個々の行為や発言がもつ意味について、「社会的意味説」という立場を軸として説明しました。

差別の哲学では差別の不当性の根拠について、大きく、(1)主に被差別者が被る害や不利益に求める「害説」と、(2)差別行為が社会の中で特定の(マイノリティの)人びとを貶める意味に求める「社会的意味説」の二つに分かれて議論が続いています。害説は、特にマイノリティの人びとが実際に被る被害について正しく、また説得力があります。他方で、「社会的意味説」は、マイノリティの人びとへの差別の不当性は、社会的・歴史的な文脈に由来するという立場です。

例えば上の事例では、「後片付けをもっぱら女性生徒に依頼する」は、「女性」を家事や育児などに結び付け、「男性」を仕事に結び付けることで、女性を集団として劣位に置くような社会的な文脈に結び付けて理解できます。また、もう一つ、男女順の名簿の例を考えました。日本では、男女順の名簿が批判され五十音順に変更されてきました。男女順の名簿が批判されたのは、名簿の前後で害があるからではありません。男子を前にする名簿は、「女性は後回し」という様々な差別的な慣行を象徴する意味を持つからです。これは一例ですが、社会的意味説は、個々の行為がその社会で他の慣行や社会規範、イメージや制度とつながることで、特定の人びとを劣った存在とみなす意味を帯びる点に着目します。

■ 社会に流通する「テンプレート」としての差別

個々の行為だけを見ると一見問題ないと思えるような言動・慣行が、しかし相互に関係して、つながっていること、そしてそのつながりが全体として特定の人びとを貶めたり従属的な立場に置くこと、これは次のような日常的な些細な会話の中にも溢れています。

・子どもがいる女性の帰宅が仕事で遅くなることが話題になっている時に、「お母さんが家にいないなんてかわいそう」と友人が言う。

こうした発言は、一種のテンプレートとして社会に流通していて、発言者も特に深く考えずに言えるようなフレーズです。そしてそこにこそ、こうした発言の問題があります。

上のような例は「マイクロアグレッション」と呼ばれています。マイクロアグレッションとは一見些細な言動が、しかしその背後にあるマイノリティ集団への抑圧と差別を象徴し、それを表現しているために、マイノリティの人びとに非常に大きな心理的な害を与える事例を説明するために作られた言葉です。しかし、発言や行為そのものは「些細」なものに見えるため、何がこの害をもたらすのかを即座に説明したり指摘することは難しく、そのことがさらに、そうした言葉を向けられた人を苦しめます。

マイクロアグレッションについて

「マイクロアグレッション」という言葉を有名にした、デラルド・ウィン・スーは、「マイクロアグレッションは抑圧と不正義(歴史的トラウマ)という、広い社会政治学的文脈につながっているものなのだ」(スー『日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション』マイクロアグレッション研究会訳、明石書店、2020年、255-6頁)と的確に述べています。

一見些細な発言や行為がしかし、他のさまざまな出来事と結び付いて大きな力となって、社会的マイノリティを抑圧することは、以前から多くの人びとが指摘してきました。例えば、石川准氏は、自立生活を勧められた障害者が街に出ることを「躊躇(ちゅうちょ)」することについて次のように指摘しています。

「ときおり強烈な差別がどこかで実行されるだけで、それ自体としては排除と見えないほど些細な多くの出来事までが、マクロな統制システムの一環という微分的な含意を得て排除的効力を増幅させる。個々の出来事は互いに共鳴し触発しあって巨大な効果を出力する。したがって、当事者の視点からは、その場限りの特殊な事件としては終息せず、途方もなく大きな差別構造の具現もしくは証拠と否応なく見えてしまうところに、被差別経験の本質的な特性がある。」(石川准、『アイデンティティ・ゲーム』新評論、1992年、106頁)

この議論は障害者の事例が想定されていますが、マイノリティにとっては、一見些細なものも含めて「個々の出来事」が「共鳴し触発」しあって、大きな差別構造の「具現」として現われ、さらなる差別に晒される可能性によって沈黙させられ、行動を抑制されます。この経験は、マイノリティの被差別経験の核心にあると言えるでしょう。そして、この予感または予期は被害妄想ではありません。それには、(残念ながら)現実的な根拠があるからです。しかし、マジョリティはこのリアリティを共有していないため、分かりません。

女性差別、例えばセクシュアル・ハラスメントについても同じことが言えます。

「優秀な女性研究者が、男性の同僚にこう説明したことがある。大学や大学院で男性指導者のだれかが自分のひざに手を置いただけでも、自分は「打ち砕かれて」いただろうと。同僚は面くらった。そうした行為がいやらしく、まちがっていて、セクシュアル・ハラスメントの事案になるであろうことは彼にもわかった――けれども、そのようなささいな振る舞いのために、どうして人が壊されるのか。彼女はこう説明した。自分自身の知的価値についての感覚が男性からの承認にとてもあやうく寄りかかっているのがどんな感じか、あなたはわかっていないと」(アミア・スリニヴァサン『セックスする権利』山田文訳、勁草書房、2023年、195頁)

一つ一つの行為を文脈から切り離して単独のものとして考えるのではなく、それがどのような他の行為と結び付いているのか――「共鳴」し「触発しあう」のか――が大きなポイントになります。個々の文やイメージが、特定の集団を二級市民として位置づけるような他の様々な文やイメージ、「言説」と支え合って、さらに物理的な財や権力、地位の格差をも伴って相互に是認し合うようにして、つながっている状況があるからです。「社会的意味」説は、まさにこの状況を明らかにし、それが社会的マイノリティへの差別の特段の不当性の根拠だと言おうとしているわけです。

差別はなぜなくならないのか

最後に、「差別はなぜなくならないのか」という問いを考えました。答えは一つではないでしょうが、差別は、個々の行為や発言、表現を単に規制すれば済む問題ではないということは言えると思います。

特定の集団(例えば女性、在日コリアン、黒人、アジア系外国人、障害者)を劣位化するような特徴付けやイメージが、それらのつながりが明確に自覚されない仕方でテンプレートとして流通しているので、それを総体として考えなければならないからです。特定の集団を劣位化するようなイメージの「つながり」というのは、例えば「女性は手先が器用。繊細できめ細やかな気配りができる」といった一見ほめるような発言から、「だから外科医の適性がある」という話にはならず、「家事に向いている」「子育てに向いている」などの発言に結び付いてしまうということです。これはそうした「つながり」を容易に連想させ、それを説明するために利用できるような、様々なイメージ――物語や表象の力も大きいでしょう――が流通しているからです。

自分の行為や発言がどのような意味を持つのかについて、意識的に認識する努力をしない限り、差別に加担してしまうので、差別に「悪意」は不要です。むしろ、文化も含めて社会の構造に関心をもって、積極的に知ろうとしない限り、ほぼ差別に加担してしまうと思った方がよいでしょう。成長する中で人びとが内面化していく文化自体に差別を支える考え方や連想、イメージが埋め込まれているので、差別をなくすためには文化全体の構造、つまり相互に繋がっている言説や連想、イメージを全体として変える必要があります。そのためには、月並みかもしれませんが、何よりも事実を知る必要があるでしょう。