ヒューライツ大阪は

国際人権情報の

交流ハブをめざします

- TOP

- マイクロアグレッションについて学ぶ

- 3.マイクロアグレッションへの対処法

- (2)マイクロアグレッションに介入する

3.マイクロアグレッションへの対処法

(2)マイクロアグレッションに介入する

マイクロアグレッションについて学ぶことで、これまで日常的にマイクロアグレッションを受けてきたひとにとっては、今まで「些細なこと」と扱われてきたことが、マイクロアグレッションという名前がつくことで「自分が経験してきたことはこれだったんだ!」「自分の思い込みのせいではなかったんだ!」との理解につながることが期待できます。

また、社会の中に不平等が存在する限り、誰もが偏見から自由ではなく意図せずにマイクロアグレッションをしてしまうことがあることを理解することによって、自身の言動がマイクロアグレッションだと指摘されたときに「そんなつもりはない!」と自身の意図に固執したり、「あなたの気にしすぎだ」と相手の受けとめ方のせいにしたりせず、自らの言動を社会的な文脈から捉え直し反省を示すことで相手との関係をより良いものに変えていくことができるようになるでしょう。

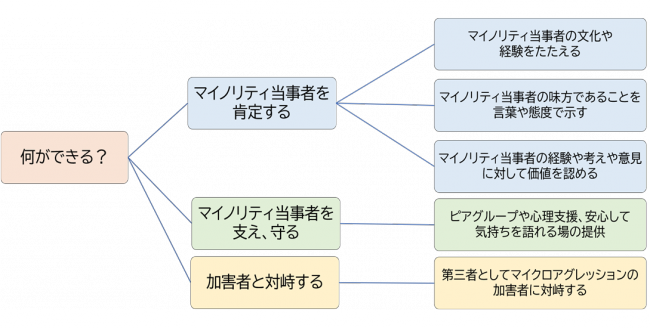

次のステップは、自分以外の誰かがマイクロアグレッションを受けている場に居合わせたときに何ができるか、つまり〈第三者としての介入〉です。1.(3)マイクロアグレッションの影響でとりあげたように、マイクロアグレッションが起きたときに、受け手のマイノリティ当事者が相手に直接指摘するのは難しいといわれています。「どうせ分かってもらえない」という諦めや、「差別者あつかいするのか!」と反発されないかという不安、また、日常的になんども繰り返されるマイクロアグレッションに毎回抗議するのは疲弊してしまうというマイノリティ当事者の声もあります。

マイクロアグレッションがマイノリティ当事者に与えるダメージがより深刻になる要因の一つには、加害者だけでなく周囲からもまた「些細なこと」として軽視されたり、相談しても「悪気はないんだから気にしないほうがいい」と矮小化されることがあります。だからこそ、第三者がマイクロアグレッションを放置せず、マイノリティ当事者を支える行動をとることには、大きな意味があります。

マイクロアグレッションに対する介入はマイクロインターベンション( Microintervention )と呼ばれ、さまざまな介入法が提案されています。

【マイノリティ当事者を肯定する】―マイクロアグレッションを受けたマイノリティ当事者への働きかけ

マイクロアグレッションに ① 攻撃型(マイクロアサルト)、② 侮辱型(マイクロインサルト)、③ 軽視型(マイクロインバリデーション)の3つの類型があるように、マイノリティ当事者を肯定するメッセージも3つの類型があります。たとえば以下のような行動があげられます。

- 自分のルーツがある国の文化や慣習について「おかしい」「異常だ」というようなメッセージを受けている外国ルーツがあるひとに対して、① その文化や慣習の素晴らしさを積極的にたたえること。

- セクシュアルマイノリティの当事者がステレオタイプに沿った発言をされているのをみたときに、そっと ②「大丈夫でしたか?何かできることがあったら言ってください」と味方であることを示すこと。

- 職場の会議の場で男性の意見はしっかり聞かれるのに、女性の同僚が意見を述べようとすると遮られることがあったとき、③「私は、〇〇さんの意見を最後までちゃんと聞きたいです」と言うことで、彼女の考えや意見、経験から学ぼうとする姿勢を示すこと。

【マイノリティ当事者を支え、守る】―マイノリティの子どもや若者を支える

差別や偏見のある社会でマイノリティ(の特に子どもや若者)が生き抜いていくための準備を整えることを手伝い、サポートすることです。保護者やマイノリティコミュニティの先輩、仲間同士の関係を通じて肯定的なアイデンティティを育みながら、この社会に存在する差別について学びさらに対処する力を身につけていきます。日本では部落出身の子どもたちに対する解放子ども会や在日コリアンの子どもたちへの民族教育などの実践の積み重ねがありますが、こうした取り組みのほか、セクシュアルマイノリティの当事者が集うサークル、障害があるひとたちの当事者活動などもあげられます。

マジョリティの立場からは、こうした取り組みがそれを必要とするマイノリティの子どもや若者にとって身近にあるように、運営の継続や発展に必要な支援を行うことも大切な役割です。

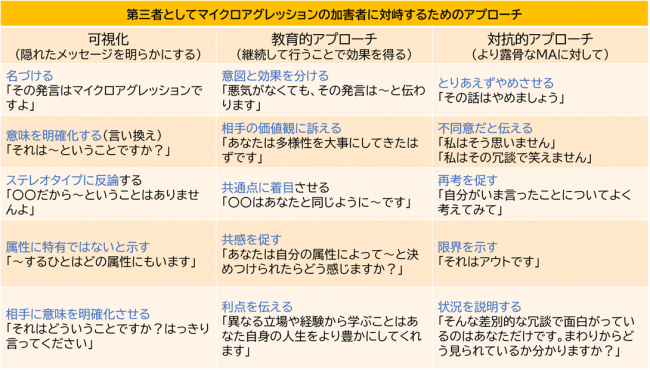

【加害者と対峙する】―マイクロアグレッションをその場でとめる

マイクロアグレッションが起きたときに、加害者に対して「それはおかしい」と第三者の立場から割って入ることを難しいと感じるひとは多いと思います。その場に走るかもしれない緊張や、何が問題なのか相手に伝わるように説明できるか自信がない...など、尻込みする理由をあげればキリがありません。

一方で、マイクロアグレッションについて学んで「これはきっとおかしいぞ」と気づいたのに、それをそのまま見過ごしてしまうことは無力感や罪悪感にもつながるかもしれません。その場の人間関係や、状況によってできることは変わるため正解は一つではなく、さまざまなアプローチが提案されています。

その中の一部を紹介します。