ヒューライツ大阪は

国際人権情報の

交流ハブをめざします

- TOP

- マイクロアグレッションについて学ぶ

- 4.コラム

- (2)マジョリティの立場から考えるマイクロアグレッション

4.コラム

(2)マジョリティの立場から考えるマイクロアグレッション

はじめに

執筆者である私は、マジョリティとしての立場からマイクロアグレッションについて発信したり、研修の講師を務めたりしています。まずはじめに、私自身がこれまでたくさんマイクロアグレッションをしてきた経験があること、そして研修の講師までしている身でありながら今でもマイクロアグレッションをしてしまうことがあることをみなさんに知っていただきたいと思います。そのくらいマイクロアグレッションとは社会に埋め込まれ、私たちの意識や体に染みついているやっかいなものです。さらにマイクロアグレッションを知ったマジョリティが「自分を責められているように感じ」たり、「モヤモヤする気持ちになった」り、「うまく言えないけどなんか抵抗を感じる」ことは珍しくありません。マイクロアグレッションを理解し、乗り越えていくためにはこうしたマジョリティの内面に生じる「抵抗」について理解し、対処していく必要があります。

ここではマジョリティがマイクロアグレッションを取り扱う時に生じる課題と対処法についてみなさんと共有していきたいと思います。

1.自分の立場、属性を把握する

マイクロアグレッションはマジョリティからマイノリティに向けられる(立場や属性に関わる)軽視や蔑視、攻撃を指します。ここで言うマジョリティとは数の多さだけを指すのではなく「社会的に優位な位置に置かれている、より力を持っているグループ」のことです。人は性別や生まれ、ルーツ、性的指向など様々な軸でマジョリティ性とマイノリティ性を併せ持っています。ですから一人の人の中でも「ある面ではマジョリティだけど、違う面ではマイノリティだ」ということが起こりえます。マイクロアグレッションについて言えば、自分がマジョリティである領域ではマイクロアグレッションをする側になるし、マイノリティである領域では受ける側になる可能性が高いという事になります。マイクロアグレッションについて考える時にはまず自分がどのようなマジョリティ性があり、マイノリティ性があるのか、把握しておくことが大事です。

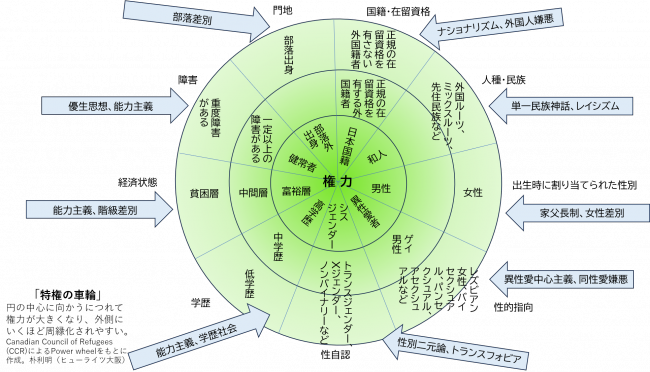

ご自身のマジョリティ性、マイノリティ性については「特権の車輪」を参照してください。

様々な軸の上でマジョリティ性とマイノリティ性が交錯していることが見て取れます。中心に行くほど優位なマジョリティ性があり、周辺に行くほどマイノリティであることになります。ある軸ではたくさん受けて来たけれど、別の軸では気づかずにマイクロアグレッションしていたなあ、という事もあるかもしれません。また人によってはほとんどの軸でマジョリティであるということもあります。

2.立場による圧倒的な経験の差を理解する

次にマイクロアグレッションは「受ける側」のマイノリティにとっては日常的にあらゆる場面で繰り返し経験させられるものですが、「する側」のマジョリティにとっては見えにくいものです。私自身の経験では、過去に私がマイクロアグレッションをしてしまったことがあり、相手にとってはダメージが大きい出来事でしたが、その時の私は「相手がダメージを受けたことは分かったけど、自分はそんなにひどいこと言ったかなあ?」「別に悪気もないのになあ」と思いました。「マイノリティには突き刺さり、マジョリティはピンとこない」これはマイクロアグレッション体験において非常によく見られる構図です。マイクロアグレッションはマイノリティが日常的に経験している言語化しにくい差別体験やそのダメージを言語化し可視化した概念です。アメリカの研究者たちはマイクロアグレッションの本質について「自分の所属するグループが社会の中で劣った(下級の)存在として扱われ軽視や蔑視を受ける」「繰り返し繰り返しダメージが刻み込まれて累積していく」と指摘しています。私の例でいえば、言った側にとっては何気ない一言、たった1回のことであっても、言われる側にとっては「生まれてからこれまで何千回、何万回と繰り返されてきたダメージがまた上乗せされた」という体験になります。マジョリティがマイクロアグレッションについて考える時には、この立場によって生まれる現実感覚の差―「1回対1万回」―があることを理解する必要があります。私自身は、様々な学びや対話の機会を通して、自分の中にある偏見や無自覚にマイノリティを軽視する「マジョリティ目線」とでも言うべき見方や態度があることに気づかされました。そしてはじめは「理解できない」「大げさなのでは?」と感じた相手の反応やダメージの背後には、それまでの人生の中で何度となく繰り返され累積した被差別体験の存在があることを知りました。こうしたダメージの累積は心身の健康を脅かし、生活の質に負の影響を与え、個人の人生にとって大きな影響を及ぼすものであることも確認しておくべき重要な点です。

マイクロアグレッションは一言を切り取って「言葉に気を付けよう」という表面的な話で終わらせるのではなく、自分と違う属性を持つ他者の置かれている立場や経験を理解し、その人生をリスペクトするためにマイクロアグレッション概念を活かしたいと思います。

3.人格と差別を切り離す

マイクロアグレッションを知った時や指摘された時に感じる抵抗の一つは「自分が人格的に未熟だ」とか「悪い人間だ」と言われているような気持になることと関係しています。「あなたのしていることはマイクロアグレッションではないか?」と指摘された時に時として人は冷静さを失って取り乱したり腹を立ててしまうことがあります。自分の善意や人格が脅かされていると感じる時、人は防衛的になり自分を守ろうと攻撃的にもなるからです。しかしマイクロアグレッションが明らかにしたことは「差別は悪意のある人がするわけではない」ということです。善意や親切心の言葉であってもこの社会に埋め込まれた偏見や差別的な価値観がにじみ出してくるわけです。生まれてから今まで様々な形で刷り込まれ培われてきた価値観や偏見に気づき、認識を改めることは容易ではありません。だからと言って自分の人格や人間性がダメや未熟なわけではありません。逆に言えば、差別に反対する立派な言動をしている人がマイクロアグレッションをしないわけでもありません。医師やカウンセラー、福祉職、学校の先生といった人をサポートする立場にある人でもマイクロアグレッションをしてしまうことが報告されています。

私は「差別」と「人格」や「悪意の有無」とを切り離し、「どんな人でもどんな場所においてもマイクロアグレッションは起こりうる」という前提に立つことでより効果的な対処ができると考えます。対処の一歩目は自分の所属するコミュニティの中で「マイクロアグレッション」という共通言語を持つことです。例えば研修会を開催し共通認識を作ることはその助けになるでしょう。まずマイクロアグレッションをテーブルの上にのせていっしょに取り扱う事が大事であり「これってマイクロアグレッションじゃないかな?」「昨日マイクロアグレッションにあってね」...こうした対話の積み重ねがマイクロアグレッションを乗り越える土台を作っていくと考えます。

4.自分の可能性を知る

自分自身が「当たり前だ」「普通だ」と思っていることが実は誰かをいないことにしていたり、自分より劣った存在として扱っていることに気づくことで、異なる立場や属性を持つ他者を尊重するコミュニケーションの可能性が生まれます。しかし、個人レベルで自分自身の言動を変えていく取り組みだけでなく、自分の所属している組織やコミュニティの中にある差別や排除について取り組み、公正なコミュニティを作るためにアクションを起こすことや、差別的な法制度、文化や教育、メディアの在り方といったマクロなレベルで起きていることに目を向けていくことも忘れてはなりません。その時に自分自身のマジョリティとしての立場は有効な武器として活かせることがあります。そのことは出口真紀子先生のマジョリティ特権という概念の中で詳しく述べられています。ぜひご覧いただければと思います。

最後に

マイクロアグレッションについて理解しようとする中で、自分自身(のマジョリティ性)に対して疑問が深まり、どのように考えていいか困惑してしまうことがあります。時に考えすぎて出口が見えなくなることもあります。自分自身のマジョリティ性に疑問をもつことで、人とうまく関われなくなったり、孤立感を感じてしまうこともあります。そんな時は話せる仲間を見つけることや、カウンセリングなどを活用し自分の考えや気持ちを整理する事も必要です。マジョリティにも支えや自分自身へのケアが必要です。このサイトを見たみなさまといっしょにさらにマイクロアグレッションについての議論を深め、より良い形でこの概念を活かしていくことを願っています。

【参考】

出口 真紀子「マジョリティ側の「特権」を可視化し、教育現場で生かすには」

https://www.pref.mie.lg.jp/JINKYOUI/HP/m0207800035.htm